Le numerose pubblicazioni sui termine pittura metafisica intorno agli anni 20, produsse una quantità di polemiche intorno al concetto della parola e al suo significato, della quale eviterò di insistere o tentarne una spiegazione che si addice di più al parlare filosofico che non a quella della creazione pittorica.

In pittura il termine presse un significato visivo, assai preciso prima di tutti con l’arte di Giorgio De Chirico, poi con Carlo Carrà e successivamente con Morandi.

Anche se come abbiamo detto non corrisponde al significato della parola, il riferimento che desta il termine metafisica ci porta direttamente a pensare ai manichini, ai pesci di latta, archi, torri solitarie, statue, monumenti, tutti elementi che davano quella atmosfera magica delle opere che hanno caratterizzato la pittura italiana prima della sua adesione europea che nel 1924 venne raccolta sotto la bandiera del primo “Manifesto Surrealista” redatto da Andrè Breton sulle base della dottrina freudiana, fra inconscio e sublimazione, tra realtà e sogno, tra simbolo e allusione fantastica. Un’altra ragione per non insistere tropo sul termine è guardare un po’ più alle opere, e al fatto che per ciascuno dei tre pittori metafisici, il termine assume un senso diverso come vedremo e quindi anche le opere finirebbero per essere travisate dal loro reale significato.

Sappiamo che la pittura metafisica nasce a Ferrara, con il Maestro De Chirico e Alberto Savino, suo fratello, ai quali si aggiunge Carlo Carrà nell’ospedale militare.

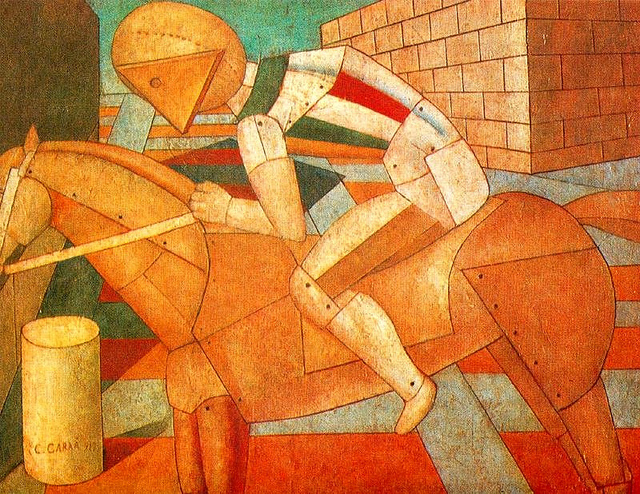

L’incontro avene nel 1915, Carrà era ancora un pittore del gruppo futurista, anche se nel 1916 già si trovava su posizioni diverse, con un gusto per il primitivismo satirico, e che quindi con i dinamismi plastici del futurismo non aveva più nulla a che fare. Cosi affermava: “…Un artista non può essere costretto nelle maglie di una coerenza a parole, e nessuno gli può impedire di fare delle esperienze, purché esse rispondono ad un sincero impulso della sua personalità, al variare delle sue cognizioni intellettuali e artistiche”.

Infatti Carrà in una sua pubblicazione non esita a dire che fra le proprietà che presiedono nella pittura c’è questa: “… Raggiunto il primo stadio della forma, trovare l’equilibrio dei volumi, cioè l’ordine sintetico e definitivo del quadro. L’arte non può essere unicamente il riflesso immediato di una sensazione, e nemmeno le forme devono rimanere grezze espressioni della realtà o limitare affermare le ombre di un certo moto vibrante”.

In queste parole, oltre che a certe correzioni che interessano l’estetica futurista, alla quale Carrà partecipo come fondatore, ci fa sentire un suo distacco dalle idee della pittura impressionista e dalle regole sulla luce che tanto avevano aiutato invece a artisti come Sisley, Pissarro, Monet. Praticamente Carrà andava chiarendo la naturale staticità, densità e potenza espressa dai volumi per prospettive e concretezza di spazi e di percezione cromatiche.

Un punto fermo della pittura metafisica è questo dichiarato senso antinaturalismo. Ciò che avvenne in questi anni fra De Chirico e Carrà non fu l’atto di fondazione della pittura metafisica, se non lo svolgimento di uno dei suoi capitoli. In effetti, l’inizio era già avvenuto qualche anno prima con De Chirico, cioè nel 1911; anno in cui in Europa cresceva l’anti-realismo e l’anti-impressionismo, con Matisse i fauves, con Picasso i cubisti, gli espressionisti. Anni in cui De Chirico si trova in mezzo a questa riforma artistica dalla quale in certo qual modo prende le distanze, scegliendo la vita passata, le figure classiche e mitologiche che riempiono i musei della città di Monaco permettendo a De Chirico di rincontrare se stesso e la propria infanzia in quanto nato a Volo conosceva già questo mondo mitico della Grecia. Elementi di richiamo presenti un po’ in tutta la Europa, in particolare appunto nella città di Monaco che costruiscono la sua preparazione giovanile inserendo quel senso di nostalgia per la propria terra alla quale si sentiva legato senza dimenticare l’influenza diretta di simbologie letterarie, un po’ scenografiche e archeologiche assimilate dal Maestro Arnolfo Böcklin. Basterà ricordare l’isola dei morti, opera spettrale con strapiombi di roccia e i neri cipressi sopra uno specchio di acque statiche su cui flottavano veli di nebbia, oppure ricordare Odisseo, fermo sulle rocce a scrutare il mare deserto verso una immensità di sogno, pura letteratura?

In questo ambiente iniziava la sua attività il giovane De Chirico, attratto dal fascino ricchissimo di artifici e di squisitezze di tavolozza e di pennelli.

C’è tutta una prima serie di opere Dechirichiane che rivelano questa paternità: “L’enigma di un pomeriggio di autunno” 1910; “L’enigma dell’ora” 1912; naturalmente il clima psicologico è diverso, è sufficiente l’insistenza del termine “enigma” quasi a denunciare una mistificazione, un trom-l’oel della memoria che sposta il senso evocativo mitologico da una scena eroica a una scena di finzione, teatrale, di magia, di balletto capriccioso e imprevisto. Si avverte, cioè un senso ironico, che però viene congelato da i suoi stessi fantasmi evocati, destando brividi e inquietudine.

Le risulta così un senso ambiguo, incerto, di enigma appunto, che non definisce ne una farsa, ne una tragedia. Lo stesso pittore si sorprende delle sue rappresentazioni che stanno fra il fantomatico e l’evocazione malinconica. E proprio da questa dimensione nasce una poetica nuova, irrazionale, magica, dove la cultura fa specchio e rinfrange l’immagine deformate dal sonno, dal capriccio, dalla mistificazione. Una mistificazione da non poter più discernere il vero dal falso, l’ora concreta quotidiana dalla favola allucinata. Un gioco irrazionale ma allo stesso tempo lucidissimo. È questo nuovo senso ad allontanare la pittura di De Chirico di quelli anni dal perdersi nella letteraria scenografia romanticheggiante di Böklin. Di fatti, già nel 1910-1912 evidenzia segni maturi di un agile memoria che muoveva figure ambigue avvolte fra pepli mediterranei nell’ombra mattutina di edifici pressi in prestito dalla tradizione quattrocentesca, risvegliando un senso di stupore e di spazialità statica, più celeste che terreno, al di là di un limite fisico dilatata negli immaginario.

Al contrario degli impressionisti nei quale l’emozione è tutta occhio, quello di De Chirico è più lento ed ironico, guarda più addentro alle cose, non cura la superficie ma la loro immagine segreta, togliendo la loro essenza di oggetti per trasformarli in simboli di tempi lontani e nel loro apparire conducono a spazi e tempi sconosciute e irrazionali, mai visti prima.

I manichini, le muse inquietanti, ecc, acquistano quella veloce reattività analogica, spesso ermetica da “mistero laico” e li trasforma in idoli assurdi; in presenza strane iscritte su spazi e tempi diversi, tanto che il passato ha la stessa evidenza del presente.

Un incentivo trova la sua presenza nella stessa città di Ferrara, dove De Chirico e il fratello Savinio si ritrovano per motivi militari. La città appare in fatti stratificata da epoche che si sovrappongono e si mescolano con incontri davvero curiosi nelle diversità architettoniche, i palazzi, le mura merlate, richiami di una vita medievale, fanno sorgere all’improvviso nel cielo verde dei tramonti stivi, ciminiere e più in là il fischio di un treno a vapore. Più che interrompersi l’incontro di una città ritrovata nella struttura dei suoi secoli passati, cresce lo stupore per il veloce inserirsi di una realtà presente e immediata, per cui l’osservatore vaga in una atmosfera tessa e inquietata dalla attesa di altre incongruenze presentite ma non ancora rivelate, quindi, misteriose.

È in questa maturazione di ironica disperazione che avviene nel 1916 l’incontro con Carrà. Come già accennato per Carrà la esperienza futurista era già conclusa, ora sentiva più la necessità di avvicinarsi alla pittura classica. E di fatti su richiamo di De Chirico, si avvicina alla pittura metafisica e attraverso la presenza di motivi pittorici della pittura italiana che aprono il dialogo con Giotto. Dipinge anche lui piazze deserte, velieri al orizzonti, manichini e idoli ermafroditi, e tanti altri oggetti eterogeni depositate nelle scatole cubiche, come se frugasse in un deposito della memoria per ricollegarsi con la pittura degli origini.

Quella di Carrà è una ricerca più metodica che guarda risultati più intrinsechi della pittura e non verso il gioco caleidoscopico delle immagine Dechirichiane.

L’altro, il terso pittore che possiamo definire anche lui metafisico è Giorgio Morandi che si evidenzia nel 1918. La sua figurazione è più semplice, è ferma in una declinazione “purista” più che “metafisica”. Mancano nella sua opera i soprasensi, gli enigmi, i traslati, l’alone magico. Le sue sono bottiglie, palle, spicchi, dadi, e poliedri. Gli oggetti appaiono nitidi nello spazio, i mobili non tentano fughe oniriche ne spiazzamenti di significati, la luce che l’investe è quella limpida e schietta della finestra, non sono i raggi dei riflettori Dechirichiani che destano ombre surreali e luminescenze spietate.

I piani inclinati ci rimandano ai ripiani di Piero Della Francesca e di Paolo Uccelo. Il nostro interesse non deve però fermarsi alla suggestioni di questi o di quelli oggetti; biscotti di gesso, squadre, pesci di lata, manichini, ecc. Un armamentario che non turba alcun equilibrio con i sortilegi ironici. Morandi gli accetta, ne mette in evidenza le forme nitide, senza manipolare la loro notturna stregoneria.

Caduta la necessità di una imitazione naturalistica o di una espressione soltanto logica o imitativa, gli oggetti morandiani a differenza di quelli di Carrà e soprattutto di De Chirico, hanno destato nel pittore la coscienza e le leggi formali puriste dell’opera d’arte.

Se in De Chirico o in Carrà la metafisica rompe con il realismo ottocentesco attraverso un lirismo che altera il senso e i connotati degli oggetti; in Morandi si stabilisce un ordine spaziale che precisa figure geometriche nel senso della purezza.

Tutt’altro che ristretta nelle sue svariate componenti nel contesto della pittura europea di quelli anni, la pittura metafisica ebbe funzioni evocative e surreale e di fatti fu assunta a piene mani dai più giovani surrealiste bretoniani: Dalí, Tanguí, ecc; mentre in Carrà e Morandi assunse una pronuncia classica e formale che l’antica pittura italiana del quattrocento suggeriva.

Francesco Santoro